Manage to Zero

Baustellen Dekarbonisierung: Potenziale für Baustellenlogistik und Bauprozesse

Freitag, 20. September 2024 | Online Event

DecarbBaustelle Forschungsprojekt im Wohnungsbau

Die durch Baustellen erzeugten Treibhausgasemissionen, insbesondere durch schwere Baumaschinen können bis zu 20 % der Gesamtemissionen einer Stadt ausmachen

Ziel des TUM Forschungsprojekt DecarbBaustelle ist es auf Basis einer realen Baustelle bauweisenspezifische Handlungsansätze zur Dekarbonisierung der Errichtungsphase zu geben

Die Münchner Wohnen errichtet vier Wohngebäude, zwei in Massivbauweise, zwei in Holzbauweise. Die Emissionen von der Anlieferung der Materialien und Maschinen über den Betrieb der Geräte auf der Baustelle sollen hier möglichst bauweisen- und gewerkespezifisch ermittelt werden. Zur Erfassung der notwendigen Daten werden zwei Kameras auf der Baustelle installiert, anhand derer die Aktivitäten festgehalten werden. Zusätzlich wurden Stromzähler an den Kränen installiert. Mittels Interviews und baurelevanter Unterlagen wie Pläne, Leistungsverzeichnisse oder Liefer- und Wiegescheine wurden die Daten erfasst.

Wie verhalten sich Bauweisen / Hilfsmittel / Kraftstoffe und Stromverbrauch tatsächlich bzgl. der Lebenszyklus Emissionen?

Event-Zusammenfassung (KI)

Dekarbonisierung im Bauwesen: Innovative Ansätze und praktische Herausforderungen

Im Rahmen der Veranstaltung "BUILTWORLD" präsentierten die Experten Anna Kirschstein von der Technischen Universität München, Lena Tschakert und Michael Höck wichtige Erkenntnisse zur Dekarbonisierung im Bausektor. Ihre Diskussionen fokussierten auf die Frage, wie Klimaneutralität und Nachhaltigkeit in der modernen Bauweise durch einen lebenszyklusorientierten Ansatz effektiv umgesetzt werden können.

Das Forschungsprojekt in der Errichtungsphase des Neubaugebiets in München-Freiham diente als zentrales Beispiel. Anna Kirschstein erläuterte, dass in dieser Projektphase belastbare ökobilanzielle Daten gesammelt wurden. „Ein Hauptgrund war die Betrachtung der CO2-Emissionen, die überwiegend von Bauunternehmen verursacht werden“, so Kirschstein. Interessanterweise zeigte sich, dass der Holzbau im Kontext der Dekarbonisierung insgesamt vorteilhafter abschneidet als herkömmliche Massivbauweisen, auch wenn die Differenzen in der Errichtungsphase moderat erscheinen.

Michael Höck konzentrierte sich auf die strategische Einbettung des Neubauprojekts in städtebauliche und nachhaltige Standards. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf einem Mobilitätskonzept, das autofreie Wege fördert, um die CO2-Emissionen weiter zu senken. Zusätzlich sollte durch ein integratives Energiekonzept die Schaffung einer CO2-armen Umgebung unterstützt werden. In der detaillierten Analyse der Baustellenaktivitäten zeigte sich der Holzbau als emissionsärmer im Vergleich zu seiner massiven Gegenüberstellung, ein wesentlicher Aspekt für die weitere Forschung und Entwicklung in diesem Bereich.

Energieeffizienz und Prozessoptimierung

Ein weiterer zentraler Diskussionspunkt war die Optimierung des Bauablaufs und der damit verbundenen Baustellenausstattung. Lena Tschakert erläuterte, dass eine konsequente Reduktion der Energieverbräuche durch innovative Praktiken wie die Anpassung der Taktung und ein nachhaltiges Lean-Management bei Bauabfällen möglich ist. Besonderer Wert wird auf das recyclinggerechte Sammeln und Verarbeiten von Holzabfällen gelegt, um Ressourcenverschwendung zu vermeiden.

Der Einsatz von Vorfertigungsansätzen wurde ebenfalls intensiv beleuchtet. Tschakert betonte die Vorteile eines hohen Vorfertigungsgrades, der eine ökologischere Bauweise unterstützt, indem er unter kontrollierten Bedingungen in Hallen stattfindet. „Der hohe Vorfertigungsgrad kann unter optimierten Bedingungen wirksamer und ressourcenschonender gestaltet werden“, sagt Tschakert. Diese Vorgehensweise, verbunden mit einer Gewerkebündelung, minimiert nicht nur die Transportwege, sondern auch den Energiebedarf, was zu einer effizienteren Umweltbilanz führt.

Materialtransport und Abfallwirtschaft

Ein zusätzlicher Schwerpunkt der Diskussion drehte sich um die Minimierung der Transportdistanzen für Schwerlastmaterialien wie Beton und Stahl. Michael Höck hob den Holzhybridbau als wirtschaftliche und umweltfreundliche Alternative zu reinen Holzbauweisen hervor, die sowohl Kosteneffizienz als auch Umweltschutz vereint. Diese Vorgehensweise reduziert den logistischen Aufwand und den damit einhergehenden Emissionen, ein bedeutender Fortschritt für die Kosten- und Umwelteffizienz im Bauwesen.

Die Abfallwirtschaft spielte ebenfalls eine zentrale Rolle im Diskurs. Anna Kirschstein machte deutlich, wie Abfallunternehmen durch transparente Bilanzen und Analysen zur Optimierung von Bauprozessen beitragen können. Auch der Einsatz von Kameras zur Analyse und Optimierung von Bauverfahren wurde besprochen, um Prozesse schlanker und nachhaltiger zu gestalten.

Ressourcenplanung und ganzheitliches Bauen

Lena Tschakert betonte abschließend die dringende Notwendigkeit, ressourcensparendes Bauen voranzutreiben. Der Einsatz von Recyclingbeton sollte dabei in Betracht gezogen werden, um die Nachhaltigkeitsziele umfassend zu unterstützen. Diese Strategie unterstreicht ein ganzheitliches Vorgehen im modernen Bauwesen, das nicht nur auf innovative Bauweisen und Projektmanagementstrategien setzt, sondern auch auf die bewusste Planung von Ressourcen.

Das Forschungsprojekt in München-Freiham liefert wertvolle Handlungsempfehlungen und Ansätze für die Umsetzung einer klimaneutralen Bauweise. Die Kombination aus innovativen Techniken, strategischem Management und nachhaltigen Ressourcenplanungen zeigt, dass die Dekarbonisierungsziele im Bauwesen erreichbar sind. Die Veranstaltung BUILTWORLD hat eindrucksvoll verdeutlicht, wie praxisorientierte Strategien zur Reduktion von Treibhausgasemissionen im Bauwesen umgesetzt werden können und welche Potenziale in zukünftigen Projekten erschlossen werden können.

Diese Entwicklungen in der Bauindustrie markieren einen entscheidenden Schritt hin zu einem emissionsarmen Bauen und verdeutlichen, wie wichtig eine integrative und nachhaltige Planung in diesem Sektor ist. Die Erkenntnisse aus der Veranstaltung bieten ein solides Fundament für zukünftige Forschungen und Projekte, die die Herausforderungen der Dekarbonisierung im Bauwesen weiter vorantreiben.

Panelisten

Relevante Beiträge

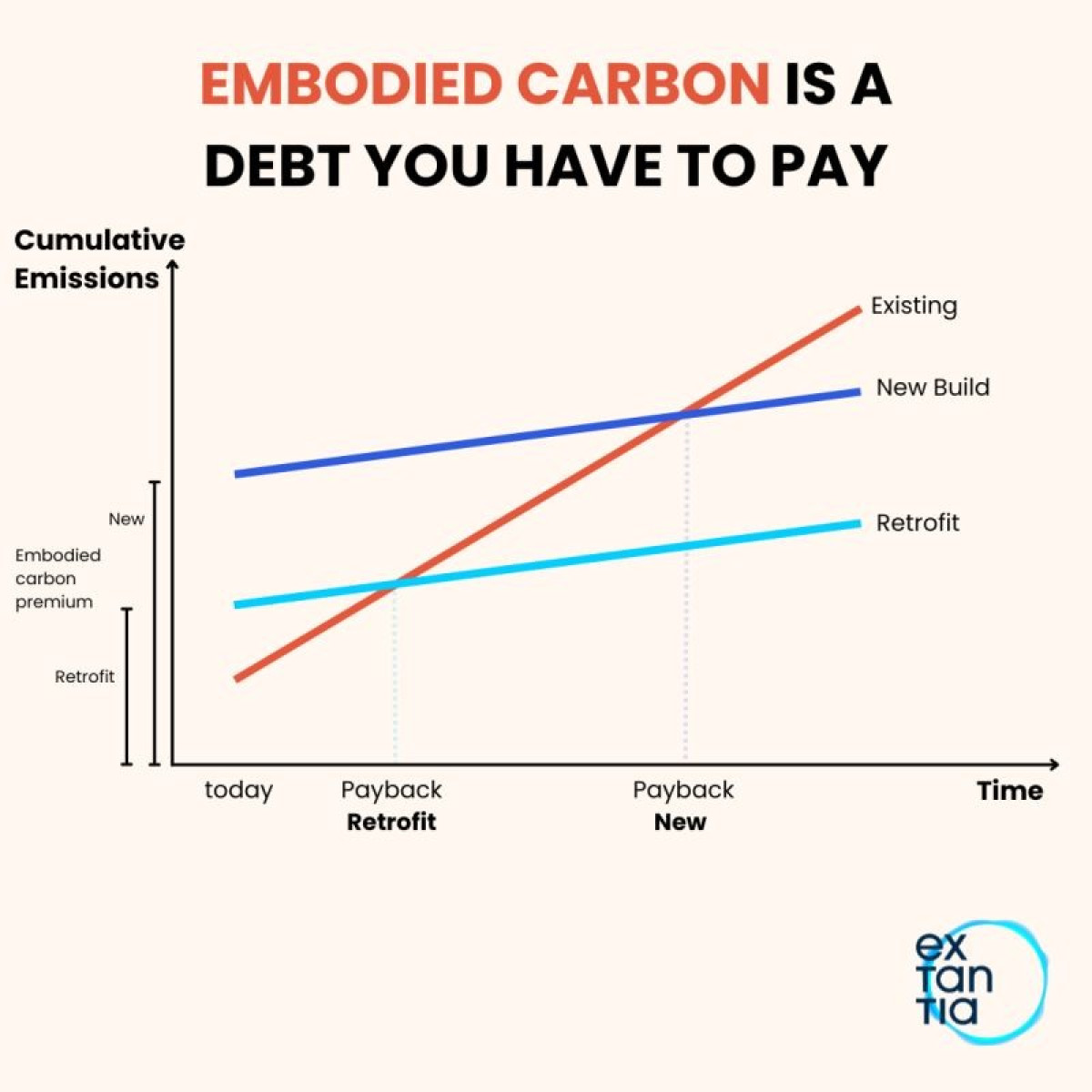

Embodied Carbon Werte: Benchmark Studien Übersicht